Condrieu, la renaissance du viognier

Le vin de Condrieu, malgré sa rareté, est devenu l’un des vins de la vallée du Rhône les plus populaires au monde, le seul vin blanc même à l’être et son exemple est à l’origine de nombreuses plantations du cépage viognier à travers le monde, alors que, trente ans plus tôt, il avait failli disparaître.

Lors de ma première visite dans le vignoble, durant l’été si sec de 1976, ils n’étaient que dix hectares de coteaux abrupts à revendiquer l’appellation, dont la moitié appartenait à une force de la nature, Georges Vernay. Son courage, sa foi dans la qualité du vin, son tempérament de bon vivant ont largement contribué au triomphe actuel que connaissent les vins, qui peuvent enfin se vendre à des prix rentabilisant la pénibilité du travail de la vigne.

UN TERROIR UNIQUE, UN SEUL CEPAGE

Le terroir

L’appellation Condrieu se décline sur la bordure orientale du Massif Central, comme le pendant des crus du Beaujolais au nord de Lyon, sur des sols vieux de plus de 300 millions d’années, formés lors de l’orogenèse hercynienne (formation des reliefs de l’ère primaire). La roche d’origine est granitique et lorsque des températures de plusieurs centaines de degrés l’ont retravaillée, elle s’est transformée en différents types de gneiss. On parle alors de roches métamorphiques riches en micas sombres ou en feldspaths plus clairs. Ce métamorphisme a pu prendre la forme feuilletée de schistes, sous l’effet de puissants mouvements tectoniques. Beaucoup plus près de nous, à l’ère quaternaire, sur le sommet des coteaux se sont accumulés ici ou là des dépôts de loess apportés par les vents et qui allègent les textures. Ces granits se délitent ou se décomposent facilement formant des arènes de sables. Ces sables s’alourdissent parfois par la formation d’argile, mais cette argile est infiniment moins compacte que sur un substrat calcaire. Une étude très précise des sols de l’appellation, commanditée par le syndicat viticole a été réalisée par les géologues Céline Beaucamp et Lolita Gilles. C’est ce travail capital qui inspire largement le descriptif des lieux-dits qui va suivre.

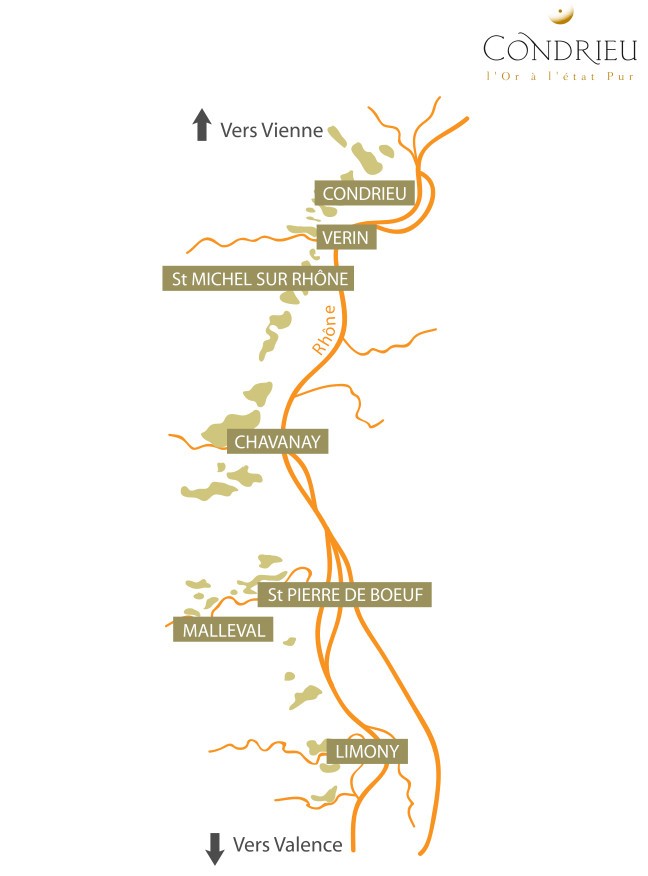

Les différents villages et leurs lieux-dits

Les premiers condrieus portaient rarement sur leurs étiquettes le nom d’un lieu-dit. Quand, dans les années 1970, il n’y avait qu’une petite dizaine de producteurs et guère plus de trente mille bouteilles mises sur le marché, on ne trouvait que Georges Vernay avec son coteau de Vernon et Pierre Perret avec son coteau de Chéry pour faire connaître un lieu-dit particulier. Les autres assemblaient en un seul vin leurs différentes petites parcelles. Aujourd’hui, les condrieus sans aucune indication plus précise forment l’entrée de gamme de la plupart des vignerons, souvent issus de jeunes vignes. Dès que les vignes sont plus vieilles et que les parcelles atteignent une taille suffisante, le vigneron indique le lieu-dit ou invente comme ses confrères des appellations voisines un nom de marque, ce qui ne va pas sans une certaine ambiguïté quand ce nom ressemble trop à un nom de lieu-dit. La multiplication des cuvées de lieux-dits est par ailleurs une excellente chose puisqu’elle permet une meilleure connaissance des subtilités du terroir et justifie la petite étude qui suit.

L’appellation commence, sur la commune même de Condrieu, avec la seconde moitié du coteau de Bassenon (sans doute une corruption de Bas de Semons), séparé de la première par un petit ruisseau du même nom. La partie nord, sur des terres de migmatique (granit fondu par des températures de plus de 650° en raison d’une activité volcanique) est en appellation Côte-Rôtie, la partie sud convient un peu mieux au viognier, surtout dans le bas du coteau où le granit, dit à muscovite, est de couleur assez claire.

A l’arrière de Bassenon et toujours sur de la migmatique, on trouve les vignobles du Rozay (désormais vinifié par Chapoutier), Côte Bonnette, La Roncharde et la célèbre Côte Chatillon, berceau d’origine de la fameuse cuvée la Doriane de la famille Guigal. Un rien plus au sud commencent les coteaux de pur granit à biotite qui ont été le berceau de l’appellation qui, rappelons-le, à l’origine se limitait à ce village et à ceux voisins de Vérin et Saint-Michel-sur-Rhône. Il est difficile en dégustation pure de marquer d’importantes différences d’un cru à l’autre et une marque bien précise du granit par rapport aux terres plus métamorphiques et porphyriques, mais il semble que les vins vinifiés sur le premier type de sol soient plus cristallins dans leur forme et leur saveur, avec un rien de salinité en plus, des notes de violette plus apparentes au nez et, peut-être, moins de nuances de fruits exotiques et moins d’exubérance dans le comportement.

Les lieux dits Sainte-Agathe, Mirebaudy et la Caille sont un peu plus élevés et plus froids que l’impressionnant coteau de Vernon, idéalement solaire. Le ruisseau Vernon sépare le coteau du même nom du suivant qui porte aussi en partie le nom de Vernon et se prolonge vers l’ouest par la célèbre côte Chery. La côte se poursuit directement, cette fois sur la commune de Vérin, dans le département de la Loire, toujours sur granit à biotite avec le Clos Bouché et le Tinal.

Un nouveau ruisseau marque une séparation avec la commune de Saint-Michel-sur-Rhône où les premières et superbes terrasses sont celles de Château Grillet, qui possède sa propre appellation. Les coteaux de Poncins, plus au sud, voient une légère altération de la roche mère, avec des sables moins fins et il arrive qu’on retrouve dans le vin des notes de lard fumé originales mais qui se fondent bien avec le fruité d’abricot et d’agrumes du viognier.

Le dernier coteau de la commune Colombier retrouve le classicisme de sol et de saveur de Vernon, avec des vignes elles aussi superbes. Si l’on continue vers le sud, on entre dans le territoire de Chavanay qui est l’extension naturelle de ce que je viens de décrire mais qui n’a été rajouté à l’appellation que dans un second temps. De nombreuses vignes ont été plantées sur le hameau de Verlieux, où François Villard par exemple élabore sa cuvée Terrasses du Palat. Les sols ici alternent le granit à biotite et celui à muscovite, plus clair, avec des traces de calcaire et des cailloux plus ronds, moins anguleux. Au cœur de Chavanay, d’autres vignes superbes se déploient sur le lieu-dit Chanson dont une petite partie est recouverte de loess et j’avoue avoir été fortement impressionné par la noblesse de saveur des vins issus de ce coteau, dont celui d’André Perret. Les Eyguets, la Côte, Izéras ont le même sol mais les vins jusqu’ici sont moins fins, plus gras, parfois même un peu lourds lorsqu’on les récolte en surmaturité.

Un autre ruisseau se jetant dans le Rhône, le Valeneize, marque un changement de nature de sol avec l’apparition du métamorphisme et de la migmatique liée à la fusion à haute température des roches issues de ce métamorphisme, et qui sont le pendant sud de la côte Bonnette. On y trouve les lieux-dits Boissey, Blanchard, la Ribaudy, rarement mis en bouteilles individuellement. Philippe Faury y possède un joli vignoble.

L’appellation Saint-Joseph reprend ses droits plus au sud, en raison d’un léger changement d’exposition du à un mouvement du fleuve jusqu’à la sauvage et pittoresque vallée de Malleval où beaucoup de vignes viennent d’être plantées ou replantées. Il faut distinguer les formations de migmatique (Volan, son magnifique château et des vignes qui sont la copropriété de Gérard Depardieu, Marcel Guigal et Alain Paret) et le retour du granit classique à biotite avec Palouse, Rochecourbe, Chanson et Gonon. Une toute petite vigne sur le gneiss au lieu dit « les Patasses » n’est malheureusement pas à ma connaissance vinifiée à part, pour comprendre le caractère donné par le porphyre.

Plus bas, on change de département à nouveau et on entre dans l’Ardèche, avec des vignes plus dispersées, enchâssées dans l’appellation Saint-Joseph, comme la Comme, La Coste, Merlan, Rouelle, (migmatique), Maillet et Fontaillaux (granit), et surtout, car plus anciennes, celles qui terminent l’appellation au sud de Limony, Braise, Montrond, Font Silvet, sur du migmatique beige clair, puis côte Fournet, à nouveau sur le granit. Il est sûr que lorsque les vignes seront plus vieilles, les viticulteurs mettront à part un grand nombre des lieux-dits que je viens d’énumérer et que l’on aura une vision plus exacte des nuances apportées par le terroir mais aussi l’exposition et, naturellement, la hauteur des vignes et les influences du vent.

Michel Bettane

Le cépage

À l’heure actuelle, l’aire de production couvre un peu plus de 140 hectares sur 220 potentiels. Cela semble peu si l’on tient compte de la trentaine de kilomètres qui sépare le ruisseau de Bassenon, limite nord de l’appellation, du coteau de Montrond, au sud de Limony, qui la clôt. Mais avec beaucoup de rigueur, les vignerons n’ont conservé que les meilleures expositions, sud ou sud-est, et ont exclu les sommets de coteau, qui produisent un vin de pays des collines rhodaniennes. À partir de Chavanay, tous les coteaux qui n’ont pas droit à l’appellation Condrieu peuvent revendiquer l’appellation Saint-Joseph, mais paradoxalement sans être autorisés à planter le même cépage blanc. Ces saint-joseph du nord relèvent en effet des usages de ceux du sud : pour les vins blancs, seules la marsanne et la roussane sont autorisées, alors qu’en Condrieu et depuis la nuit des temps, le viognier est le cépage exclusif. On a longtemps cru que cette variété n’existait au monde que dans ce petit espace. Il semble pourtant qu’elle fasse depuis longtemps partie du patrimoine des vignobles dalmates, sans qu’on puisse savoir qui l’a plantée le premier. En tout cas, son adaptation au type de sol et au climat de ce secteur est brillamment mise en évidence par la finesse et le parfum remarquable qu’elle donne au vin et qui a donné l’idée à de nombreux « nouveaux » vignobles, en Californie, en Australie et désormais un peu partout dans l’hémisphère sud de l’essayer, souvent avec succès. Au moment des premières extensions de plantation, les vignerons n’avaient à leur disposition que deux clones bien inférieurs en qualité aux plants d’origine et qui pourtant ont fait le tour du monde. Grâce à la ténacité de Georges Vernay et à l’intelligence de la nouvelle génération de vignerons conduite par Gilbert Clusel et Brigitte Roch, une sélection massale soignée donne à tous la possibilité de revenir à la qualité incomparable des plus anciennes vignes.

quelques domaines en images

Vinification et caractère du vin

Le viognier est vendangé quand il commence à devenir doré, avec souvent plus de 13° d’alcool naturel et, pour les vendanges tardives, 16° ou plus. Une réglementation est en chantier pour définir un type de vin de sélection de grains nobles (qui n’obligera d’ailleurs pas à les récolter botrytisés) pour les vendanges dépassant 17° potentiels. L’immense majorité des vins reste fort heureusement de caractère sec (moins de 4 grammes de sucre résiduel) ce qui n’est pas aussi facile qu’on le pense vu la paresse des levures naturelles à travailler au-dessus de 13° d’alcool. Les puristes du cépage n’aiment pas le faire fermenter en barriques, estimant avec raison que le chêne vient troubler le potentiel aromatique énorme du raisin, qui joue sur des notes florales (violette) ou, plus souvent, de fruits jaunes (pêche, abricot) ou de fruits secs et exotiques. Par ailleurs, l’acidité basse du moût favorise les évolutions oxydatives, très néfastes à ce même fruit et que les dégustations les plus récentes n’ont pas infirmées. Mais la réduction en cuves en acier inoxydable n’est pas non plus très agréable, ni typique. Elle favorise les notes grillées données par des mercaptans et caricature les éléments épicés présents dans les peaux du raisin et même les notes fumées qu’on a longtemps attribuées aux fumées des usines du bord du fleuve. Pourtant, ce sont les vignerons qui utilisent le plus intelligemment la barrique qui produisent aujourd’hui les vins les plus distingués et les plus complets. Alors…

Les producteurs

Domaine Bernard à Tupins et Semon

Les deux frères Bernard exploitent environ 0,7 ha sur le coteau de Bassenon à l’extrême nord de l’appellation sur du granit à muscovite. Le ruisseau de Bassenon sépare ce lieu-dit des coteaux du même nom de l’appellation Côte-Rôtie, point fort de l’exploitation viticole du domaine. Les vins sont nets, agréables, mais sans distinction particulière et les prix restent sages.

Domaine Boissonnet à Serrières

Frédéric Boissonet est un viticulteur fort sympathique de Serrières en Ardèche, spécialiste de l’appellation Saint-Joseph, où il réussit particulièrement les blancs. Cela l’aide à produire une petite quantité d’un délicieux condrieu sur Limony et Chavanay avec, en particulier, une jolie vigne au lieu-dit La Coste sur le migmatique à biotique.

Domaine du Chêne, Marc Rouvière à Chavanay

L’essentiel du domaine se situe aux Eyguets, lieu-dit de Chavanay sur des arènes granitiques très pures, avec une petite vigne plus tardive sur les schistes de Volan, à Malleval, terroir plus froid et tardif. Les vins du domaine sont riches, chaleureux, et mieux équilibrés en boisé qu’il y a quelques années.

Domaine Louis Chèze à Limony

Le domaine exploite un peu plus de 3 hectares sur le coteau le plus au sud de l’appellation, à Limony, sur les lieux-dits Braise (gneiss) Côte Fournet (granit à muscovite) et Montrond. Braise a naturellement inspiré le nom de la cuvée Brèze. Pagus Luminis est en général récolté sur les parties les plus élevées du vignoble. Les vins présentés à la dégustation dans certains millésimes récents semblaient anormalement évolués, mais dans le passé nous avons à plusieurs reprises dégusté des vins très aromatiques et typés.

Philippe Faury à Chavanay

Le domaine gère trois hectares sur des vignes proches de celles d’Yves Cuilleron, à Chavanay (lieux dits Ribaudy, Peyrolland). Une cuvée de pure Ribaudy, un peu plus boisée que les autres est vendue sous la marque « la Berne ». Les vins sont riches, charmeurs, moins précis que d’autres dans les derniers millésimes.

Pierre Gaillard à Malleval

Cet excellent vigneron, qui a fait ses classes chez Guigal, possède 2,5 hectares en condrieu, sur Chery, d’abord, dans le secteur central et classique, puis dans la vallée encaissée et spectaculaire de Malleval sur Gonon (granits purs) et Côte Bellay (gneiss). Il aime vendanger le viognier très mûr, ce qui donne parfois des vins un peu lourds et trop avancés pour leur âge. Mais en année réussie le parfum de son condrieu est magnifique.

E.Guigal à Ampuis

La célèbre maison d’Ampuis a beaucoup contribué à l’agrandissement de l’appellation et à sa prospérité actuelle, en assurant à tous les nouveaux vignerons un revenu régulier par l’achat de leur raisin. En bonne année, elle produit largement plus de 100 000 bouteilles, ce qui correspond à 35/40 hectares de vendanges vinifiées sur place, à Ampuis, dans des installations techniques magnifiques. Les Guigal possèdent maintenant de jolies vignes, ayant acheté à Patrice Porte les superbes Chaillets de la Côte Châtillon au cœur de Condrieu (qui entre largement dans la composition de la Doriane, leur cuvée de prestige), près de quatre hectares autour du pittoresque château de Volan à Malleval, en association avec Alain Paret et Gérard Depardieu (comme dit plus haut), et de très belles expositions sur Colombier à Saint-Michel-sur-Rhône. Le condrieu générique, diffusé un peu partout dans le monde est remarquable de constance, la Doriane possède plus de corps, mais aussi davantage la marque de la barrique, ce qui peut déplaire à certains. Philippe Guigal a tout récemment changé les origines des bois pour cette cuvée et l’on suivra attentivement son évolution.

Domaine du Monteillet, Stéphane Montez à Chavanay

Stéphane Montez est un des jeunes viticulteurs les plus dynamiques du secteur et un vinificateur très adroit. Ses 2,50 hectares de condrieu sont très morcelés, du classique Chanson à Chavanay, jusqu’à Saint-Michel et les crus moins connus, mais excellents de la Bourdonnerie, Chauramond et Sous l’église. Une petite et remarquable cuvée de liquoreux est vendue sous le nom de Grain de Folie, et conserve dans sa richesse toute la pureté des fruits récoltés sur le granit. Chanson est un peu plus lourd, même en vin sec.

Robert Niéro

Robert Niéro a épousé Claude Pinchon et repris une partie des vignes de son beau-père Jean, sur le coteau de Chéry, et a beaucoup planté sur la Roncharde, la Caille, au dessus de Vernon, Vergelas et Châtillon. Ses vins sont en général nets, bien équilibrés, plus longs à se faire que d’autres, moins exotiques dans leur parfum.

Christophe Pichon à Chavanay

Ce producteur est une des valeurs sûres de l’appellation, ayant la chance d’avoir trois de ses quatre hectares dans le secteur classique de Saint-Michel-sur-Rhône sur les granits à muscovite de Roche Coulante, plus un hectare de Mève, un rien plus au sud. Les vins sont harmonieux et exacts dans leur rendu du terroir.

Hervé et Marie-Thérèse Richard à Chavanay

Ce couple de viticulteurs de Chavanay a particulièrement brillé lors de notre dégustation comparative et mérite d’être mieux connu, d’autant qu’il n’est pas débutant, ayant commencé à planter du viognier en 1983. Le domaine exploite trois hectares dont deux sur le pur granit de la Maraze à Saint-Michel-sur-Rhône, d’où le nom de la cuvée Amaraze ! Les vins ont beaucoup de style, de cristallinité, comme je les aime, et ce n’est pas étonnant car Hervé Richard a travaillé un temps au domaine Vernay.

René Rostaing à Ampuis

René Rostaing, sans doute le viticulteur indépendant ayant le plus beau patrimoine de vignes en Côte-Rôtie n’est pas le plus facile des caractères. Mais c’est un superbe professionnel et il le prouve avec son délicieux condrieu, issu d’un hectare de vignes réparties entre Bonnette, près du Rozay et Sainte-Agathe, alternant sous-sol d’argile rouge et de granit pur. Aucune influence du bois dans son vin qui respecte parfaitement l’intégrité du fruit du viognier et la cristallinité de terroirs exceptionnels.

Domaine Georges Vernay

Georges Vernay a sauvé Condrieu par son courage et sa ténacité à entretenir à lui seul pendant longtemps la moitié de l’appellation quand elle ne faisait que 10 hectares à la fin des années 1970. Son père avait commencé à défricher l’impressionnant coteau de Vernon, il a continué son œuvre et c’est désormais à sa fille Christine Vernay–Amsellem de finir le travail en plantant une troisième tranche. Entre temps, la superbe maison et le parc non moins superbe qui se trouve directement en dessous du coteau sont devenus sa résidence, juste récompense des efforts colossaux fournis par les trois générations. Georges était un maître vinificateur, mais je me demande si Christine ne lui est pas encore supérieure. C’est évident pour les côte-rôtie, mais il est difficile bon an, mal an de trouver des condrieus plus purs, plus raffinés que ses trois cuvées, toutes issues de leurs 7,5 hectares de vignes centrées autour de Vernon et ses voisins immédiats Sainte-Agathe, Cailles, Mirebaudy. Les Chaillées de l’Enfer (orthographe propre à Christine) viennent de la Caille et donnent un vin profond et charmeur, expression à mon sens idéale de l’appellation. Les Terrasses de l’Empire, assemblage en général de Mirebaudy et Sainte-Agathe, est plus tendre, plus souple, mais tout aussi cristallin malgré l’utilisation de la barrique pour la phase d’élevage. Reste le coteau de Vernon, élaboré à partir des plus vieilles vignes en production de l’appellation, sur un terroir vraiment exceptionnel. Il lui faut trois ou quatre ans de bouteille pour digérer son bois et porter sa splendide constitution à son maximum d’harmonie. Il donne incontestablement le frisson unique des grands crus, c’est-à-dire des cuvées qui expriment le meilleur de toutes les autres. Son parfum de violette inimitable en fait un des plus grands vins de France.

Domaine François Villard à Saint-Michel-sur-Rhône

Cet ancien cuistot est devenu le plus bouillant et le plus entreprenant des vignerons de l’appellation, en reconstituant avec ses copains Gaillard et Cuilleron un vrai trio de Pieds nickelés, amoureux fous du vin du Rhône et d’ailleurs, mais à la différence de Ribouldingue et ses potes, infatigables travailleurs. Nous l’avons connu à la tête de deux petits fûts de blanc, le voici en charge de quatre hectares de vignes (Verlieux à Chavanay, Le Grand Val à Saint-Pierre-de-Bœuf, Poncin et la Rouillère à Saint-Michel). Cela ne suffit pas à la demande et il complète cette production par la partie qui lui revient des vins de Vienne. C’est un adepte des vendanges les plus retardées possibles, avec, si le temps est clément, un départ de pourriture noble dans le raisin et, bien entendu, de la vinification en barrique. De ses trois cuvées, je préfère souvent le Deponcins qui rappelle par sa noblesse le Vernon de Vernay. Le Grand Vallon est plus souple, mais aussi sensuel tandis que les Terrasses du Palat (essentiellement Verlieux) s’ouvre le premier, mais parfois avec de la lourdeur.

Les Vins de Vienne - Seyssuel

À l’origine, l’association des trois mousquetaires (si Pieds nickelés vous dérange) Gaillard, Villard et Cuilleron, avait pour but de replanter en syrah les beaux coteaux de Seyssuel au nord de Vienne. Mais comme ils étaient à court de leurs autres rouges de Côte-Rôtie ou de Saint-Joseph et que de nombreuses opportunités d’achats de raisins s’étaient créées, ils ont poursuivi par la création d’un petit négoce. En condrieu il est responsable de deux cuvées, l’une régulière, facile, souple, agréable, mais évidemment non comparable à ce qu’ils font de mieux individuellement et une cuvée plus ambitieuse et aussi plus boisée, la Chambée.

Domaine Clusel-Roch à Verenay

Ce domaine est avant tout un excellent producteur de côte-rôtie et il y joue un rôle capital par sa croisade pour la défense des plants fins de syrah. Il a eu la gentillesse de présenter son condrieu, issu d’un demi-hectare cultivé sur le remarquable coteau de Chéry à Condrieu, archétype du micro-climat favorable au viognier. Le vin ne se présentait pas au mieux, mais à d’autres occasions nous l’avons beaucoup apprécié.

Yves Cuilleron à Chavanay

Voici le wonder boy non seulement de Condrieu mais de toutes les Côtes du Rhône septentrionales. En un peu plus de dix ans de travail acharné et de prises considérables de risque le voici à la tête d’une bonne cinquantaine d’hectares de vigne de coteau, dont 8,5 sur Condrieu, dont il est devenu le principal viticulteur indépendant. À cela s’ajoute une activité de négociant (il est l’un des trois fondateurs des Vins de Vienne). Ce n’est pas une simple affaire que de vendanger au juste moment de Cornas à Seyssuel, de vinifier et d’élever avec précision autant de parcelles différentes, de cépages différents, mais force est de constater son étonnante régularité de réussite depuis trois ou quatre ans. Les vignes de Condrieu proviennent de plusieurs coteaux, dont le plus important se trouve à Chavanay, au lieu-dit La Côte, mais aussi sur Ribaudy, Peyrolland, Izéras, les Eyguets et un superbe demi-hectare sur Vernon à Condrieu même et qui donne la cuvée Vertige. Les vins des années 1990 flirtaient souvent avec le sucre résiduel et présentaient des arômes exotiques un peu chargés, ils ont sur ce point beaucoup progressé en pureté et en finesse avec un boisé mieux intégré et une présence du granit plus transparente.

André Perret à Verlieu-Chavanay

Voici à mon sens l’un des deux grands couturiers du viognier de toute l’appellation, avec des vins qui ont toujours un peu plus de finesse, de précision et d’élégance de texture que chez la plupart de ses collègues. Il est aujourd’hui à la tête de cinq hectares de vignes, dont les trois hectares du coteau de Chéry, sur les granits purs de Condrieu, recouverts de loess sur le dessus et les magnifiques Chanson et Chauramond. Il continue à défricher le coteau de Verlieux en face de sa cave. Ses deux cuvées de lieux-dits, Chéry et Chanson, ont en commun la noblesse d’expression du fruité du raisin avec dans les tout derniers millésimes une petite préférence pour la finesse et la tension de Chanson. La cuvée normale ravit par sa finesse et peut servir de modèle de style.

En vidéos

Les vins

Condrieu 2012

Définition idéale du couple viognier-granite, gras mais cristallin, avec une pureté spectaculaire pour une cuvée aussi importante en volume.

La Doriane 2012

Plus intense et complexe que le condrieu normal mais pas forcément plus harmonieux ni plus gourmand, une touche fumée supplémentaire venue du terroir et du bois perturbant encore la pureté de l’ensemble. Dans deux ans il l’emportera certainement.

Chéry 2012

Nez manquant un peu de pureté, entre la pomme et la poire, avec un net goût de levain, mais le fruité est plutôt sensuel.

Les Ravines 2012

Mieux défini que chery, beau nez de fruits blancs mais avec de la tension et une dimension « sèche » assez racée, tout en légèreté et longueur en bouche, vin de style et de sincérité.

Leave a Comment